2010年01月22日

誰のため、何のため。

地域を耕す手法、『オンパク』研修in別府、トワイライトゾーンへ(笑)

そのレポートに入る前に、合宿のまとめをやっつけたい

【どういう風に日常の仕事に落とし込まれていくのか設定する】

先進的な協働への取組み。ではこのルールをどう使っていく気持ちがあるのか。『協働が進まない理由は? いつ、どうやって解決する?』と●主管課の問題●市民団体の問題●各担当課の問題●中間支援の問題をそれぞれの立場で考え、皆さんからの助言も集まりました。そして『27ヵ月後どんな地域のために、努力する?』と●H21年度残り1~3月●H22年度上半期●同下半期●H23年度の計画見通しを立てました。

三者それぞれの立場から考えた目標設定の時間。しかし具体的に考えると、明確にならない、ペンが進まない 何がストップをかけているのだろう...もやもやしている、言葉に出来ない不安の存在

何がストップをかけているのだろう...もやもやしている、言葉に出来ない不安の存在 皆さんからの助言の数々には、厳しい言葉もありドキッとします

皆さんからの助言の数々には、厳しい言葉もありドキッとします でも逆に、外から見るとこんな事を感じられているのだと発見になり、個の考えのoutput→他からの助言アドバイスのinputを繰り返すことで、思考や可能性が広がることを実感

でも逆に、外から見るとこんな事を感じられているのだと発見になり、個の考えのoutput→他からの助言アドバイスのinputを繰り返すことで、思考や可能性が広がることを実感

●主管課の問題点と助言

現状は把握ができていない。課題が何なのかわからない。全庁的な体制づくりの不備。助言:課題は身近なもの、もう一度再考を。特に協働が期待される分野やテーマを5つあげると?庁内で連携するための機構改革まで考えているか?首長の考え方が大きい。協働は本業ではないのですか?

■主管課の業務計画へ

助言:中間支援組織や市民団体を絡めないで協働はすすむのですか。市民団体へ広げる予定は。出前講座の目的は。他市との比較資料を作るための勉強会を毎月1回開いては?

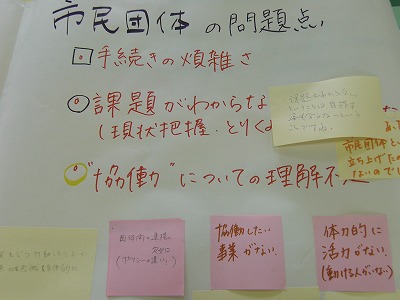

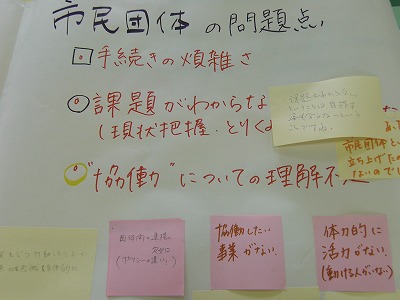

●市民団体の問題点と助言

手続きの煩雑さ。課題が何なのかわからない。協働についての理解不足。助言:課題があったから団体を立上げたのではないのでしょうか。課題がわからないということは、目指す姿もわからないということ。地域には問題が無いんですか?

■市民団体の業務計画へ

助言:市民団体と中間支援のパイプ作りはどうするか。市民団体の現状把握と協働についての理解度をどう深めるか。各団体の強み得意技その可能性をアピールできる機会を職員向けに設けるとしたら、どのタイミングで、どの母体を紹介する?「選挙」のタイミング(4年に1回)はチャンス、候補者の協働への意識を確かめる

●各課の問題点と助言

協働という言葉の意味を知らないのでは?必要性を感じていない?本業の多忙さ、役割分担ができていない。助言:各担当課が横の繋がりを持ちながら、学ぶ機会を整える。多忙だからこそ、協働するべきでは。どんな人(課)が必要としていないの?総合計画に入ってる?

■各課の業務計画へ

助言:主管課の業務を全庁に広げる方策を考えて。協働できる業務の検討は。各課において、協働できる事業とそうでない事業の振り分け。各課の対応を十分にする為には。意識をどう変えるか。一番協働に理解のある課、必要な課は?重要度の高い課を5つ挙げると?

●中間支援組織の問題点と助言

協働の意味が伝わっていない。人間関係。専門的な対応不足。下請け化(行政からの提案で行動が多い)助言:団体のミッションを再確認し、活動継続が無理なら解散を。アウトソーシング。経営力をつける。地域の人材を発掘。

■中間支援組織業務計画へ

助言:誰をターゲットとした新聞発行か。本当に協働を進められる手段か。行政の各課まわりはどうか。人材の確保は。自立する為の具体的なアクションは必要ではないですか。拠点団体メンバーの意識高め。

【そして...いつでも初心に戻ろう】

いつも心に 誰のため? 何のため?

誰のため? 何のため?

●あいさつできる関係づくりのため

●子どもたちの世代が、誇りを持って暮らし、働くため

→子どもに地域活動を→地域の本当のすごさを子供達自身の言葉で語らよう!!→地域に残す、戻る

●災害時などの安心のため

いつかどこかで出来るのを待っているのではなく、地域の将来のための協働。先の人口構成変化から考え、子どもを中心としたまちづくり、災害時などお互いが助け合いできる挨拶できる関係作りのため、踏み込んだ関係づくりとした位置づけの『協働』をしよう

いつかどこかで出来るのを待っているのではなく、地域の将来のための協働。先の人口構成変化から考え、子どもを中心としたまちづくり、災害時などお互いが助け合いできる挨拶できる関係作りのため、踏み込んだ関係づくりとした位置づけの『協働』をしよう

チョットすっきり

そのレポートに入る前に、合宿のまとめをやっつけたい

【どういう風に日常の仕事に落とし込まれていくのか設定する】

先進的な協働への取組み。ではこのルールをどう使っていく気持ちがあるのか。『協働が進まない理由は? いつ、どうやって解決する?』と●主管課の問題●市民団体の問題●各担当課の問題●中間支援の問題をそれぞれの立場で考え、皆さんからの助言も集まりました。そして『27ヵ月後どんな地域のために、努力する?』と●H21年度残り1~3月●H22年度上半期●同下半期●H23年度の計画見通しを立てました。

三者それぞれの立場から考えた目標設定の時間。しかし具体的に考えると、明確にならない、ペンが進まない

何がストップをかけているのだろう...もやもやしている、言葉に出来ない不安の存在

何がストップをかけているのだろう...もやもやしている、言葉に出来ない不安の存在 皆さんからの助言の数々には、厳しい言葉もありドキッとします

皆さんからの助言の数々には、厳しい言葉もありドキッとします でも逆に、外から見るとこんな事を感じられているのだと発見になり、個の考えのoutput→他からの助言アドバイスのinputを繰り返すことで、思考や可能性が広がることを実感

でも逆に、外から見るとこんな事を感じられているのだと発見になり、個の考えのoutput→他からの助言アドバイスのinputを繰り返すことで、思考や可能性が広がることを実感

●主管課の問題点と助言

現状は把握ができていない。課題が何なのかわからない。全庁的な体制づくりの不備。助言:課題は身近なもの、もう一度再考を。特に協働が期待される分野やテーマを5つあげると?庁内で連携するための機構改革まで考えているか?首長の考え方が大きい。協働は本業ではないのですか?

■主管課の業務計画へ

助言:中間支援組織や市民団体を絡めないで協働はすすむのですか。市民団体へ広げる予定は。出前講座の目的は。他市との比較資料を作るための勉強会を毎月1回開いては?

●市民団体の問題点と助言

手続きの煩雑さ。課題が何なのかわからない。協働についての理解不足。助言:課題があったから団体を立上げたのではないのでしょうか。課題がわからないということは、目指す姿もわからないということ。地域には問題が無いんですか?

■市民団体の業務計画へ

助言:市民団体と中間支援のパイプ作りはどうするか。市民団体の現状把握と協働についての理解度をどう深めるか。各団体の強み得意技その可能性をアピールできる機会を職員向けに設けるとしたら、どのタイミングで、どの母体を紹介する?「選挙」のタイミング(4年に1回)はチャンス、候補者の協働への意識を確かめる

●各課の問題点と助言

協働という言葉の意味を知らないのでは?必要性を感じていない?本業の多忙さ、役割分担ができていない。助言:各担当課が横の繋がりを持ちながら、学ぶ機会を整える。多忙だからこそ、協働するべきでは。どんな人(課)が必要としていないの?総合計画に入ってる?

■各課の業務計画へ

助言:主管課の業務を全庁に広げる方策を考えて。協働できる業務の検討は。各課において、協働できる事業とそうでない事業の振り分け。各課の対応を十分にする為には。意識をどう変えるか。一番協働に理解のある課、必要な課は?重要度の高い課を5つ挙げると?

●中間支援組織の問題点と助言

協働の意味が伝わっていない。人間関係。専門的な対応不足。下請け化(行政からの提案で行動が多い)助言:団体のミッションを再確認し、活動継続が無理なら解散を。アウトソーシング。経営力をつける。地域の人材を発掘。

■中間支援組織業務計画へ

助言:誰をターゲットとした新聞発行か。本当に協働を進められる手段か。行政の各課まわりはどうか。人材の確保は。自立する為の具体的なアクションは必要ではないですか。拠点団体メンバーの意識高め。

【そして...いつでも初心に戻ろう】

いつも心に

誰のため? 何のため?

誰のため? 何のため?

●あいさつできる関係づくりのため

●子どもたちの世代が、誇りを持って暮らし、働くため

→子どもに地域活動を→地域の本当のすごさを子供達自身の言葉で語らよう!!→地域に残す、戻る

●災害時などの安心のため

いつかどこかで出来るのを待っているのではなく、地域の将来のための協働。先の人口構成変化から考え、子どもを中心としたまちづくり、災害時などお互いが助け合いできる挨拶できる関係作りのため、踏み込んだ関係づくりとした位置づけの『協働』をしよう

いつかどこかで出来るのを待っているのではなく、地域の将来のための協働。先の人口構成変化から考え、子どもを中心としたまちづくり、災害時などお互いが助け合いできる挨拶できる関係作りのため、踏み込んだ関係づくりとした位置づけの『協働』をしよう

チョットすっきり

江北町地域おこし協力隊 報告&未来宣言会☆

NPOマネジメントフォーラム2015報告☆

武雄町22区を知る。過去・現在・未来へ…

前のめりでみていただいた人口推移@西川登町ミニ研修☆

出逢いはキセキ☆ 〜朝日町ふれあい講座〜

ビジュアル化して考える、少子高齢化。

NPOマネジメントフォーラム2015報告☆

武雄町22区を知る。過去・現在・未来へ…

前のめりでみていただいた人口推移@西川登町ミニ研修☆

出逢いはキセキ☆ 〜朝日町ふれあい講座〜

ビジュアル化して考える、少子高齢化。